市議会では定例のものとして、年に1回程度、全議員を対象に議員研修会が開催されます。

今回は、こういったテーマでした。今回の研修では講師となった高柳富山大准教授は、自分の作成資料以外は著作権の関係から、リンクを開いてほしいと説明していたので、自分も配布された資料の掲載は控える方が良いと思うのですが、とりあえず最低限だけ掲載させていただきます。

研修は、富山市のまちづくりについて、前向きな視点で、ご説明いただきました。

よって、研修の目的自身を否定するつもりもなく、それこそ研修の趣旨をはずれるので、誤解しないでいただきたいとは思いますが、この目的、自分にとっては勉強しても、私を支持する地域や皆さんにはあまり縁のない話なのです。

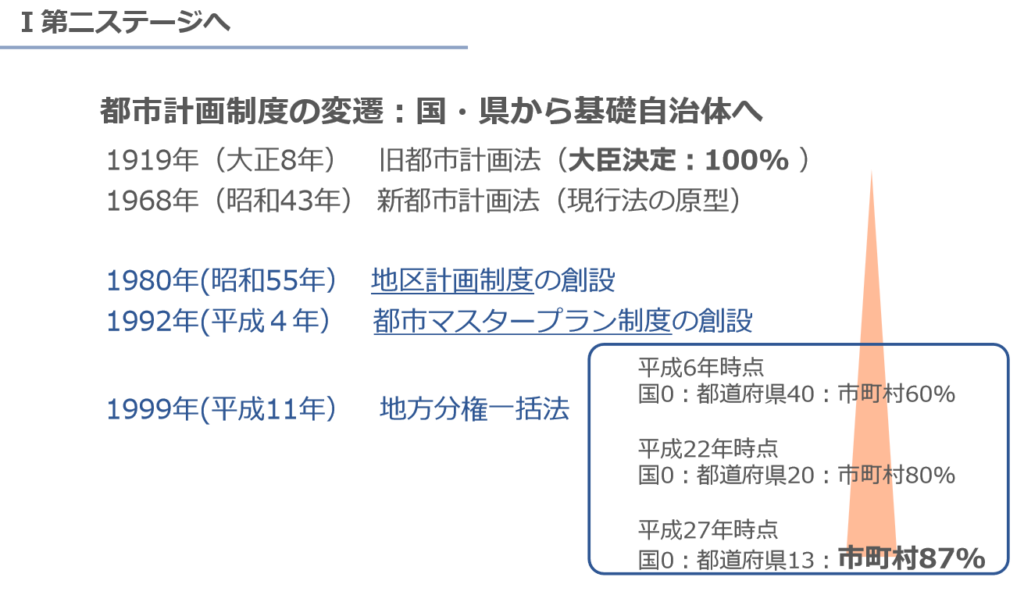

私は、何度もお伝えしていますが、富山市の都市計画は、ここでいう、新都市計画法(現行法の原型)を壊さなければ、何も始まらないと考えています。

この新都市計画法により、線引き都市計画が富山市でも行われますが、いつでも見直せると思っていたのか、浅い配慮での都市計画になっています。よって、講師が提言する、今日の研修目的はことごとく通用しません。

例えば、線引き都市計画は学校配置を今になっても配慮しないことから、通学はWalkable(ウォーカブル)でなくなろうとする地域が出始めています。また、都市デザインの権限は、87%が市の判断で行われる様になったともお話されたのですが、それは富山市の一部についての話に他なりません。

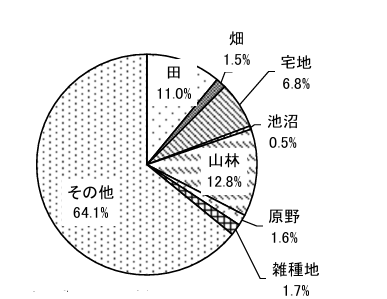

富山市の、土地の面積構成は、下図の通りです。これを見てお分かりの通り、その他(山岳地帯)に山林などで、市内面積の75%以上を占めています。

残りの20パーセントのうち、宅地は6.8%に過ぎません。田の11%に比べれて小さな面積です。

田は95%以上が市街化調整区域の田です。その周辺には市街化調整区域の宅地が拡がっています。

今後は、街づくり第2ステージとして、住民主導ともいいますが、市街化調整区域の扱いについては、市町村の判断で進めることはできません。また、地区計画も市街化調整区域内の農地は、原則農業振興地域であることから、検討することはできません。

ようは、富山市の過半以上の面積において、地方分権も住民提案も夢のまた夢なのです。

高柳准教授は、英国での生活体験もおありだったとのことで、廃業に至った炭鉱の町が、脱炭鉱により自由な選択をその地域住民が行ったとの先進?事例もお話になったのですが、農業振興地域の農地は、そんな自由も認められていません。都市計画の世界とパラレルワールドのように存在する、農業振興政策という名の規制は集落を苦しめ続けています。