最近のニュースでは、おこめ券は農家、農協への利益誘導だとか、米価を高止まりさせ、農水省が農家の権益を守ろうとしているのだとの論調が絶えません。

私が結構好きな辛坊治郎までそんなことをラジオで話しています。辛坊治郎の言うことをいつも、感心して聞いているのですが、私の知らない分野についても、こんな浅い視点で話しているのかもしれないと思うと、世の中、何を信じてよいのかわからなくなります。

米の価格は、市場に任せる。鈴木農相がよく言う言葉です。しかし、この言葉は農家を苦しめ続ける、農家虐待の言葉です。鈴木農相をはじめ、農水省は農家のことを顧みてきたとは思っていません。

市場に任せるという言葉は、誠に綺麗で自由なイメージですが、これは一面的な誤りです。肝心の農地は財産権を収奪され、米を作る以外に全く自由が利かないからです。この農地をがんじがらめにしたままで米の価格を自由競争させるので、農地の価値は、負のスパイラルで墜落中です。せめてもの、まやかしの政策が、「減反」です。

石破首相は、このまやかしすら壊し、増産するといったので、それこそ、米作農業の一斉放棄が始まる可能性すらありましたが、それを抑えて生かさず殺さずに戻そうというのが、現鈴木農相の目論見でしょう。

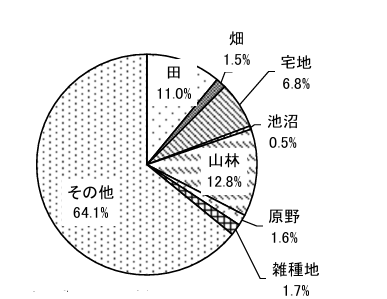

現在、農地はただでも引き受け手がないのが現状です。理由は沢山ありますし、ここで文章に書いても当事者以外は理解できません。

現在、農地の相続を受け、誰も買ってくれないからと、耕作者に無償譲渡を投げかけても、耕作者は原則断ります。何故なら、自分が被相続人なった時、同じ苦労を子孫に残すからです。合わせて、所有権を持つと、借りて耕作するより大幅にコストが上昇します。では、新たに法制化した国庫帰属制度を使えばどうなるでしょう?果たして耕地整理された大型の田んぼでも、百万円(珍しくない一般的なケース)の負担金を国に納める義務が発生します。

それが嫌なので、後生のお願いとして田んぼを貰ってもらうことに成功すればどうなるでしょう?果たして引き受けた農家には、譲渡所得税が課せられることになります。概ね固定資産税評価額の4倍程度(富山市の場合)の価値を無償で貰ったと、税務署は税金をかけてくるのです。ならば国庫帰属は、国への寄付じゃないのか?

今までの安すぎる米の価格は、こんなところにまで皺を寄せてきているのに、その時は知らん顔で、ほんの1~2年、他の物価高騰と同じように値段が上がると、社会問題となる。

おこめ券ごときで、農家が救われるはずもないし、おこめ券ですら、農家を甘やかす施策だと非難する。国民の食の安全は、崩壊寸前です。